时代宠爱者——访“夸父计划”首席科学家刘维宁

本刊记者|李岩

“夸父”计划是中国的一个太阳监测卫星计划,又称为“空间风暴、极光和空间天气”探测计划,计划得名于中国神话中的夸父。该计划将是世界上唯一一个系统的日地空间探测计划。作为归国“首席科学家”刘维宁是“夸父”计划的领衔主持者。

从 19岁出国留学,30 年历经美国、加拿大,49岁又毅然班师回国创业。少年时代被称为天才的刘维宁打破了“小时了了,大未必佳”的魔咒,而今已是一位卓著的科学家。

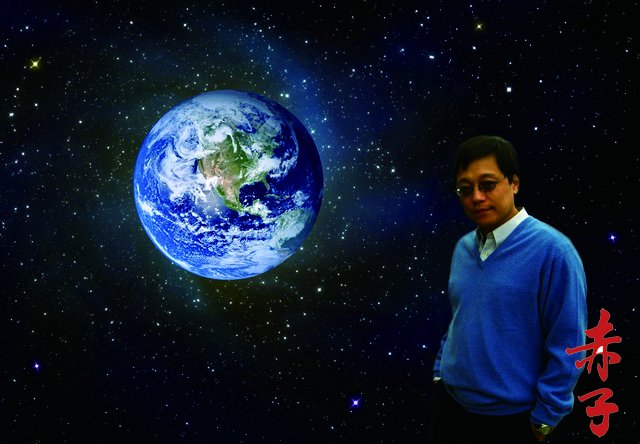

(加拿大国家航天局的刘维宁)

在位于中关村的国家空间科学中心大楼里,记者见到了刘维宁。一件灰绿相间的 T恤,一条蓝色仔裤,搭一双荧光绿球鞋,时尚不羁的穿着显露刘维宁内心没有“老”的概念。他是一个顽童,一点也没有首席科学家的架子,更没有海归的自负,除谈笑间偶露才华不羁的感觉,更像是一个邻家叔叔。

人要活在时代中

“夸父”计划,是吸引刘维宁回国的主要原因。“夸父”由三颗能同时观测太阳与地球的卫星组成。在人类已经发射的大大小小的卫星里,有能观测太阳的,也有能观测地球的,独独没有能既观测太阳又观测地球的,夸父的重要和魅力便显现出来。过去的五六年里,中国“夸父”空间科学卫星计划,遍召世界科学家来共同探索。

2004年,作为加拿大国家航天局主管日地及大气科学科学家的刘维宁回国参加一次会议,听北京大学的涂传诒院士讲起“夸父”计划,被深深地吸引。“夸父”吸引了多个欧洲国家的参与。现在被列入中科院空间科学卫星战略先导专项,已获国务院批准。“夸父” 的构思是非常宏大的,解决方案又很巧妙,代表了国际在本领域的最高水平,多国的参与和关注不是偶然的。

在加拿大,刘维宁不仅是科研先锋,也担任着科研团队管理的重任,他风趣幽默的良好性格和博学多才的全方位视角,让他的管理工作有板有眼可圈可点。这也是“夸父”相中他做首席的重要依据。

也许在很多人看来,走出“裸归”这一步需要很大的勇气,因为要放弃在加拿大相当安逸的生活;而在刘维宁看来,他要放弃的恰恰是这种一眼能望到尽头的安逸。“人需要活在时代中。”这是刘维宁给出的原因。

“我的这一段人生就像是一个故事,故事写到结尾,自然要有新的故事,不然何来精彩的情节?”刘维宁说,他选择回国,并非是几乎所有海龟所讲的“因为爱国”,“我爱我的祖国,但这并不是我选择回国主持这个项目的原因。”“因为人要活在时代中,在前几十年,国外是这样的一个时代,但是现在,国外技术已经达到一个瓶颈,出现突破很难,而中国正在科学上走向一个发展的高潮。所以,现在的中国就是这样一个吸引人的时代。”

但是毕竟是祖国,远离祖国多年,对刘维宁来说归国到底是一件触及灵魂的事情。19岁跨出国门的时候,从来不曾想过不回来,因为这里有他的父母家人,热土乡亲。 谁承想, 这一去就是30年。30年前,刚刚开始改革开放的中国还很落后;30 年风云激荡,昂扬进发,中国已经成为世界不可小觑的力量。

沧海桑田,变化了的中国已经不再是从前的中国,刘维宁却仍然是从前的刘维宁,热爱依旧。

终于 2012 年7 月,他打道回国。踏入国门时,他禁不住说,“祖国,我回来了!”

归国后,他在他一则微博中写道:“今天是在科学院工作的第一天。一切似乎很熟悉,没有紧张感和新奇感。倒是心生一计,每天写写日记。用自己的眼光看看各种事情,并创作雷锋做好事的故事若干,这样以身殉职后,领导讲话表彰时有材料。”

调侃的语调,轻松自得。

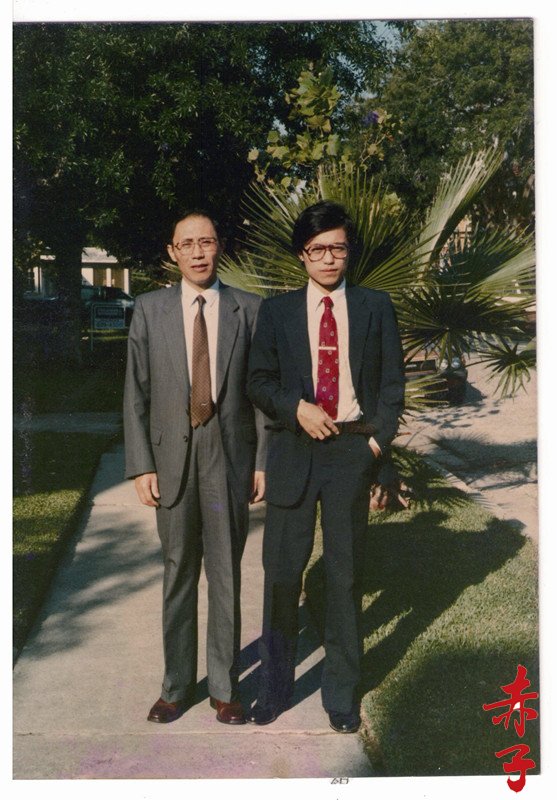

(刘维宁与父亲刘道玉在美国)

有个外国朋友也非常喜欢中国,他说,中国到处都是能量和机会,不像美国,人人都是机器上的一个齿轮而已。这话刘维宁爱听。在中国,明天会怎样?一切都在上升,一切皆有可能。

当然,有不少人才最终没有回国,他们可能不习惯国内的体制。刘维宁没有,在加拿大就是公务员的他,很适应这里的一切。

回国一个月,趁着高温放假的当儿,刘维宁同家人回了趟老家湖北枣阳祭祖,给地底下从未见过面的爷爷奶奶送了点“钱”,清扫一番,心里唠叨了几句。站在坟前,一时间,他忽然真的就有了根的感觉。寻根寻根,这里才是他的根本——他的脚下踩着祖国的土地,他的身上流着中国的血脉,他觉得自己获得了超越自然的力量。

常常有人疑惑地问刘维宁:你的生命开出了那么多的枝杈,你怎么会是科学家呢?他十分干脆地回答:科学家也是有丰富性格和色彩的人,不是剪纸式、漫画式那类概念化的人物。科学家与科学家也不一样,这就像体育比赛,有的人愿意当单项冠军,而他刘维宁更喜欢自己是全能冠军,也许每一项不都是第一名,但加在一起,他最棒!

刘维宁没能实现父亲获得诺贝尔的单项冠军,父亲在批评他之余,也时有表扬:虽然你不用功,但你对艺术的想象力,可以助你在科学之路上走得更高更远。诺贝尔奖是中国最大的心病之一,但是刘维宁觉得它过时了。它的过时性源于每年要发一次的人为规定,导致了奖的质量和过去不可比。爱因斯坦海森堡们的分量又岂是近年获奖者的十倍?所以没有必要追随哈佛斯坦福,他们的模式已经过时。没有必要瞄准诺贝尔奖,它的含金量已经下降。中国需要的不是“赶超”,而是“跨超”,在理性地否认一些核心西方价值之后,跳到比它更高更契合于时代的那个层次。找到新的制高点才能成为新的灯塔。

而中国,正是这样一个成就所有可能的新时代。

天才少年

出生于六二年的刘维宁童年时代正赶上“十年文革”,但是他对那个时代并没有像一般人那样充斥着灰色,“你不能否定你的生活,更不能否定你所生活的时代。”刘维宁更像一位被时代保护的宠儿,对那个时代的记忆是彩色的。

15岁初中毕业那年,仅靠 40 天的自学,就考上了武汉大学。

少年的刘维宁被誉为“天才”。今天看来,仍然是不争的事实。

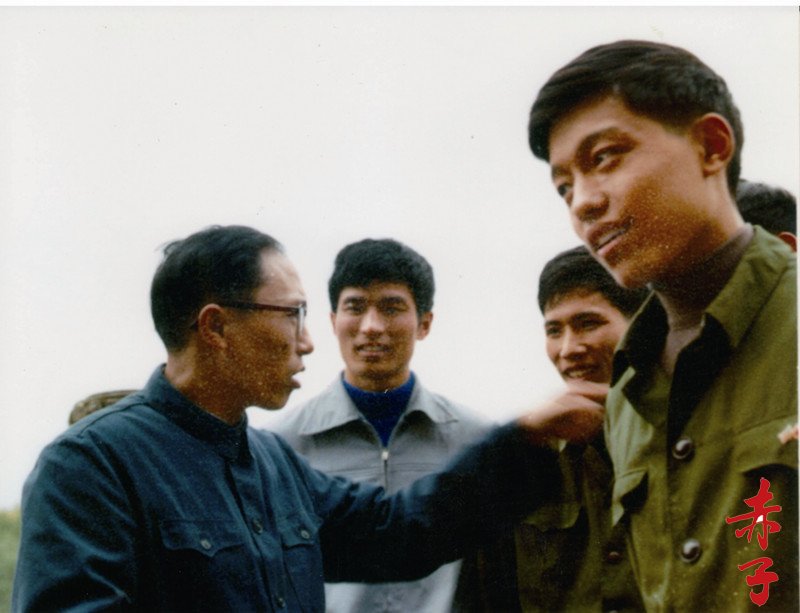

15岁初中毕业那年,仅靠 40天的自学,就考上了武汉大学当年录取分最高的空间物理系无线电物理专业;大三时,又顺利通过李政道与中科院主办的第二届中美物理研究生联合招生考试,得以到美国继续深造,攻读博士;后“转战”加拿大攻读博士后。

很多人折服于他的天才,屡屡问他如何获得轻易考出高分的本领。用轻易这两字是因为,做学生时的刘维宁学习并不刻苦。既没有什么伟大的理想也没确定什么宏大的目标。小时候,同学给他的评语永远少不了“骄傲自满,自由散漫”。因为一直在家门口上学,不用住校的他广泛涉猎,读了做武大校长的父亲书架上的很多藏书和那时的禁书,有了一定的文字功夫,特别偏好古诗词,顺带着对书法绘画以及繁体字也进行了研究与实践。初中时还迷恋上了数学,特别惊叹于几何那让古希腊哲人入魔的内在美。刚好,徐迟关于陈景润的报告文学《哥德巴赫猜想》,在全国掀起热爱科学的热潮。少年的好高骛远,刘维宁又开始自学数学。初三时,他参加了两场高中数学竞赛,获得了超乎想象的好名次,被街坊四邻称为神童。而大学,因为母亲的一句话,就选择了空间物理系的无线电物理专业。在风行收音机的那个时代,母亲说:学会无线电修理, 好找工作,容易糊口。

1981 年 8月,刘维宁去了美国,到俄勒冈大学攻读博士学位。那里风景优美,但他不关心风景。他一直没忘记武大黄天锡教授的形象比喻:天体物理不如空间物理那么有切肤之感——黄教授一边说着一边用一只手掐另一只手手背。他终于打听清楚,位于休斯敦的莱斯大学设有空间物理和天文系,而俄勒冈没有。于是,1983年8 月,他兴奋地坐上了灰狗bus,一直坐了三天,转校到了莱斯大学。到了自己的理想之地,他也并没有如饥似渴,逃课是他的家常便饭。别人在教室里用功的时候,他去图书馆或者周边这里翻翻那里瞅瞅。有一次,他旁听的一门课的老师再也忍无可忍,找他的导师告其旷课,最后只得把这门课退掉。据说如今莱斯大学用于招生的名人校友名单里,就有刘维宁的名字,当然这是后话。

(刘维宁考取李政道研究生时父亲刘道玉深情嘱托)

1988 年到1990年后,刘维宁到加拿大阿尔博特大学地球与行星物理研究所做博士后。毕业后,他谢绝了美国宇航局的哥达德空间飞行中心的聘用,留在加拿大自然科学和工程基金会在阿尔伯特大学设置的加拿大空间研究网络的第四研究中心,继续研究工作。

刘维宁实话实说地笑着总结说:“大学和研究生,我都不是好学生。”不用功甚至不用学,就能取得好成绩,他归结为自己特别会考试。其实非也,刘维宁回忆说,年少时,为了显示自己的天分,有时候故意不努力,实际上,每到考试时,他都会恶补一通;另外,他常常能在一个短暂的时间内,集中精力完成一件事。也就是,既能蜻蜓点水博采众家又能深入虎穴各个击破,或者叫能发散出去,也能收回来。

善于学习会学习的学生时代,考出高分,对刘维宁不是什么难事。即使参加工作后,他仍然具备这种能力。1994年年初,怀着好玩和好奇的心理,刘维宁参加了一次美国研究生管理入学考试 GMAT,GMAT是一种高级的智力测验,涵盖了基础英语、阅读、逻辑推理和快速计算,它和 GRE类似,但因是商学院的入学考试,对文科的侧重多一些,所以结果更能反映考生的综合能力。那次考试的满分是800,刘维宁得了 740。GMAT排百分档,98% 线是 700,99% 线是 720,再往上就不列了。

这次成绩考得相当惊人,哈佛、斯坦福等商学院因此邀请刘维宁去念商管方面的博士,但他不过是想再看看自己这方面的能力,所以并不为所动。

他的父亲老教育家刘道玉,年轻时因看了关于诺贝尔的传记,就给自己定了得诺贝尔奖的人生目标并为此孜孜不倦。父亲曾经这样对儿子结论:你如果有我一半的用功,也早就得诺贝尔奖了。

但儿子并不以为然。在刘维宁看来,人生应该追求自由,自由就是不给自己加人为的镣铐,不是十八九岁就给自己定下一生的目标。因为你那时能有多宽多高的视野?人生是越往后见识越广,怎么能够遵从18岁给自己定的一个目标去生活呢?

曾是文学青年

除了天才的学习能力,刘维宁更引人称奇的还有文学才能。当美国某主持人诽谤中国时,刘维宁开始寄心网络文学,名噪一时。有《不可承受的正义》、《飞翔的爬行动物》《暴风雨中的小玛丽》《黑冰》《后三国演义》 《死亡修长的腿》《紫丁香上的一只蜂》《中国鲸鱼》《无聊》《飞翔的爬行动物》《长河上溯手记》《霸王别姬》等作品。

虽然他在一篇随笔中曾这样写道:“我上的第一个台阶是诗歌,后来发现自己没有真情,跳到第二个台阶就到了方程式。后来发现方程没有真情,又跳到了被古希腊人赞美有极度和谐韵律的宇宙太空。这样跳来跳去,和稻田夏日里的蟋蟀没两样。”实际上,打动人的,既是他理科思维下的那些桀骜文字,也是他对事对物对人对文学的一片深情。

他被友人称为科学家里最好的码字匠,是码字匠里最好的科学家。只是他的多篇小说,都是用英文写就且发表于网络,故大家了解不多。“文学对我就像想象出来的情人,可以不断地完美”,这句话道出了刘维宁的心声。当问及为何不把自己的创作发表时,刘维宁坦言自己是一个追求完美的人,对自己的文学作品并不满意,时常修改,所以到现在还没发表。

有一件事跟刘维宁的写作有重要关系。1983年转学到休斯敦一个多月时,他随其他四位留学生到一百多英里外的奥斯汀参加国庆聚会,因驾车的同学不慎,车在高速公路交接口发生翻撞,致使两位女生颈骨折断,落得残废并早逝。

二十出头的刘维宁被眼前的场景惊呆了,刚刚还鲜活的青春,难道就这样夭折在这一秒钟?生命的脆弱与命运的突变,如刀刻般印在了他的心底。成为他日后文学创作中,挥之不去的洇痕。《黑冰》和他仍在耕耘的将近50 万字的鸿篇巨制《西天》,都逃不脱这次车祸的影子。

还有一个阶段也对他的创作起了推波助澜的关键作用。1995年,加拿大自然科学和工程基金会决定终止对空间研究网络的资助。工作的不稳定让他感到了求得永久教职的重要。1995、1996两年,他申请了加拿大空间物理研究最强的三所大学的教职,每次都进入了最后角逐,但每次都功亏一篑。

当时,他发表了20 篇左右的文章,90% 是以第一或唯一作者身份发表的,而且研究涉及的范围广阔,足以证明他独立研究的能力。1995年他在某大学物理天文系竞争,被评选委员会推荐给学校聘用,但在理学院长那里,他被安排与第二候选人调了包,原因是他是做理论工作的,和学校需要不符。第二候选人是美国人,当时在加拿大没有移民身份,招聘是违反加拿大移民规定的。这件事是评选委员会的一名台湾籍的教授,亲口告诉他的,后来该教授因此差点丢了饭碗。

工作的挫折,让刘维宁重新认识了江湖的龌龊,也加剧了对自己能力和事业的怀疑。

恰在这时,1996年在美国亚特兰大举办奥运会。在入场式解说时,美国广播公司的某主持人对中国进行了与奥运会无关的诽谤,引起了华人社区的强烈反应。正在彷徨和愤怒的刘维宁,开始了网上生涯。他久憋的一口气,让他在北美学生运动周刊“华夏论坛”上名噪一时。

有两篇小说是打赌打出来的,一篇叫《不可承受的正义》,一篇叫《紫丁香上的一只蜂》。初来乍到,自然人们认可他是科学家。但这个科学家却牛哄哄地叫嚷他在文学上也有一手。拿出来看看?所以他很快写出了这篇有点魔幻现实主义风格的短篇,并打趣捷克作家米兰•昆德拉的《生命不可承受之重》的标题。“处女作”一经出手,立刻惊倒了华夏论坛的同仁,更惊倒了他自己,因为从来没想到,在英语写作上,会有这么大的纵横挥洒的本事。

看标题就很女性的《紫丁香上的一只蜂》,则是他夸海口说,自己写的小说,可以让人莫辨作者雌雄。这篇以两个女性为主角的短篇小说,无论从叙述方式还是人物的对话语言及做派,都确比真正的女性小说还阴柔,令拜读的同仁们一样大跌眼镜。那段时间,他的创作,大有一发不可收拾的意味。

寄心于文学,让刘维宁发现了另一个自己。多元的爱好,又像充气垫,在他摔下悬崖时,给了他很好的支撑。人类把从前的很多神话都变成了现实,何况眼下好风来吹,路正长,宇宙中属于刘维宁的有艺术的想象,也必定有想象变成现实的那么一天。

来源:赤子(下旬)(2015年Z1期)