专家信息:

舒军武,男,浙江临安人,理学博士,预备党员,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员。主要从事探索史前稻作农业生态环境背景、全球气候变化、新生代孢粉地层学等研究。

教育经历:

2009-07--2012-09 日本京都府立大学 公派访问、博士后

2004-09--2007-07 中科院南京地质古生物研究所 博士

2001-07--2004-09 中科院南京地质古生物研究所 硕士

1999年毕业于浙江师范大学浙江教育学院。

工作经历:

2007.9-2013.1 中国科学院南京地质古生物研究所 助理研究员

2009.7-2010.7 日本京都府立大学 公派访问学者

2010.9-2012.9 日本京都府立大学 博士后研究

2013.1- 现 今 中国科学院南京地质古生物研究所 副研究员。

学术兼职及社会任职:

1、中国古生物学会孢粉学分会会员。

2、日本植生史学会会员。

招生信息:

硕士若干名,植物学或地理、地质学背景学生,第四纪环境考古孢粉学为研究方向。

招生专业

070903-古生物学与地层学(含:古人类学)

070905-第四纪地质学

070920-地球生物学

招生方向

第四纪孢粉学

环境考古学

稻作文化,花粉形态

研究方向:

主要从事从事孢粉、植硅体、炭屑分析,旨在重建新生代以来植被、环境变化史和揭示人类活动的环境考古为主题的研究。

1) 新近纪孢粉地层学研究;

2) 第四纪植被-气候、森林-火及其与史前稻作文化的相互关系;

3) 植物花粉雨及表土花粉与植被关系研究。

承担科研项目情况:

1. 国家自然科学基金面上项目“长江中下游地区新石器文化时期的植被、环境和人类活动特征研究”(主持人,2014.01-2017.12);

2. 国家自然科学基金青年项目“浙江浦阳江流域全新世植被、环境变化及与史前人类活动关系的研究”(主持人,2009.01-2012.12);

3. 日本学术振兴会博士后基金“长江下游地区与日本西南部全新世植被、人类活动关系的研究及对比”(主持人,2010.09-2012.09);

4. 中科院院长奖学金科研启动项目“杭州湾跨湖桥新石器时期植被、环境及人地关系研究”,(主持人,2008.01-2010.12);

5. 中科院南京地质古生物研究所新技术、新手段研究基金“第四纪孢粉实验分析法改进和优化的探索”(主持人,2014.03-2016.03);

6. 中科院现代古生物学和地层学国家重点实验室基础性项目“华北新近纪孢粉地层学高分辨率研究及对比”(主持人,2009.08-2012.12);

7. 中国科学院战略性先导科技专项项目“东南地区古植被与生物多样性”(骨干成员,2011.01-2015.12);

8. 中国科学院知识创新项目“长江下游地区晚新生代以来重要全球变化事件中的生物多样性响应”(骨干成员,2009.01-2011.12)。

科研成果:

1. 在探索我国南方稻作文化萌芽、形成、传播的环境背景方面取得新进展。

2. 高分辨孢粉研究质疑了《Nature》杂志上发表的“浙江跨湖桥7700年前焚烧桤木湿生林促进了水稻最初栽植”的假说。

3. 尝试探讨欧美主导的“刀耕火种”农耕模式并不符合平原湿地稻作文化的经济模式。

4. 率先提出“长江三角洲或也是第四纪冰河时期植物(水青冈)避难所”新观点。

5. 日本九州阿苏火山湖孢粉记录充分展示末次消冰期距今约1.5万年以来植被-火的历程及后期荞麦等农耕活动。

6. 揭示了渤海湾油田盆地“中新世气候适宜期”初始阶段植被、气候特征。

7. 新厘定了东北鸡东盆地中新世孢粉植物群地层时代。

8. 华东、华南、西北等自然保护区表土花粉-植被研究。

9. “长江三角洲或是第四纪冰河时期植物避难所”新观点被《扬子晚报》、《中国科学报》、《南京日报》和网络科技媒体广泛报道。

代表性英文论文:

[1] Cheng, Yu, Shu, Junwu, Hao, Shefeng, Gao, Bingfei, Li, Xiangqian, Yuan, Feng, Zou, Xinqing. Mid- to late Holocene vegetation response to relative sea-level fluctuations recorded by multi-proxy evidence in the Subei Plain, eastern China. PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY[J]. 2023, 610: http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111327.

[2] XieTing Wu, ZiXi Wang, JunWu Shu, SuXin Yin, LiMi Mao, GongLe Shi. A new Trapa from the middle Miocene of Zhangpu, Fujian, southeastern China. PALAEOWORLD. http://dx.doi.org/10.1016/j.palwor.2023.02.008.

[3] XieTing Wu, Shu, Junwu. Parrotia flower blooming in Miocene rainforest. Journal of Systematics and Evolution[J]. 2023,

[4] Guo, Yuanyuan, Mao, Longjiang, Mo, Duowen, Shu, Junwu, Guo, Aipeng. Vegetation dynamics and human activities over the past 1300 years revealed by pollen record at the Tongguan kilns, lower Xiangjiang River, China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2021, 577: 139-146, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2020.09.023.

[5] Sha, Longbin, Li, Xianfu, Tang, Jiabing, Shu, Junwu, Wang, Weiming, Li, Dongling. Early to Mid-Holocene Palaeoenvironment Change and Sedimentary Evolution in the Xianghu Area, Zhejiang. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH[J]. 2020, 17(19): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7579593/.

[6] Wang, Zixi, Herrera, Fabiany, Shu, Junwu, Yin, Suxin, Shi, Gongle. A new Choerospondias (Anacardiaceae) endocarp from the middle Miocene of Southeast China and its paleoecological implications. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY[J]. 2020, 283: http://dx.doi.org/10.1016/j.revpalbo.2020.104312.

[7] Li, Jie, Yang, Shixiong, Li, Rihui, Shu, Junwu, Chen, Xiaohui, Meng, Yuanku, Ye, Siyuan, He, Lei. Vegetation history and environment changes since MIS 5 recorded by pollen assemblages in sediments from the western Bohai Sea, Northern China. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES[J]. 2020, 187: http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2019.104085.

[8] Wang Weiming, Li Chunhai, Shu Junwu, Chen Wei. Changes of vegetation in southern China. SCIENCE CHINA. EARTH SCIENCES[J]. 2019, 62(8): 1316-1328, https://www.sciengine.com/doi/10.1007/s11430-018-9364-9.

[9] Tang, Liang, Shu, Junwu, Chen, Jie, Wang, Zhanghua. Mid- to late Holocene vegetation change recorded at a Neolithic site in the Yangtze coastal plain, East China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2019, 519: 122-130, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2018.12.031.

[10] CHENG Yu, LI Xiangqian, SHU Junwu, BAI Shibiao, ZHAO Zengyu, ZHANG Xiangyun, GUO Gang, ZHANG Ping, LIN Jingxing. Sedimentary Evolution and Transgressions of the Western Subei Basin in Eastern China since the Late Pliocene. 地质学报:英文版[J]. 2019, 93(1): 155-166, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100247745.

[11] Zhao Zengyu, Zhang Xiangyun, Guo Gang, Zhang Ping, Lin Jingxing, Cheng Yu, SHU Junwu, Li Xiangqian, Bai Shibiao. Sedimentary Evolution and Transgressions of the Western Subei Basin in Eastern China since the Late Pliocene. 地质学报:英文版[J]. 2019, 93(1): 155-166, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100247745.

[12] SHU Junwu. Overview of Modern and Quaternary Vegetation in China-Southeast Region. Atlas of Quaternary Pollen and spores in China. 2019,

[13] Cheng Yu, Li Xiangqian, Shu Junwu, Bai Shibiao, Zhao Zengyu, Zhang Xiangyun, Guo Gang, Zhang Ping, Lin Jingxing. Sedimentary Evolution and Transgressions of the Western Subei Basin in Eastern China since the Late Pliocene. ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION[J]. 2019, 93(1): 155-166, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=6100247745.

[14] Wang Weiming, Li Chunhai, Shu Junwu, Chen Wei. Changes of vegetation in southern China. 2019, http://119.78.100.158/handle/2HF3EXSE/144269.

[15] Liang Tang, Junwu Shu, Jie Chen, Zhanghua Wang. Mid to late Holocene vegetation change recorded at a Neolithic site in the Yangtze coastal plain, China. QUATERNARY INTERNATIONAL. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2018.12.031.

[16] Yang, Yi, Wang, WeiMing, Shu, JunWu, Chen, Wei. Miocene palynoflora from Shengxian Formation, Zhejiang Province, southeast China and its palaeovegetational and palaeoenvironmental implications. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY[J]. 2018, 259: 185-197, http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/16204.

[17] Sun, Zhongyu, Wang, Jun, Ren, Hai, Guo, Qinfeng, Shu, Junwu, Liu, Nan. To What Extent Local Forest Soil Pollen Can Assist Restoration in Subtropical China?. SCIENTIFIC REPORTS[J]. 2016, 6: http://dx.doi.org/10.1038/srep37188.

[18] Quan, Cheng, Liu, Zhonghui, Utescher, Torsten, Jin, Jianhua, Shu, Junwu, Li, Yongxiang, Liu, YuSheng Christopher. Revisiting the Paleogene climate pattern of East Asia: A synthetic review. EARTH-SCIENCE REVIEWSnull. 2014, 139(?): 213-230, http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2014.09.005.

[19]Junwu Shu, , Sasaki, Naoko, Takahara, Hikaru, Hase, Yoshitaka. Vegetation and fire history with their implication for climatic change and fire events since the last deglacial in the Aso Valley, central Kyushu, southwestern Japan: new pollen and charcoal data. VEGETATION HISTORY AND ARCHAEOBOTANY[J]. 2013, 22(4): 285-298, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000319777400001.

[20]Junwu Shu, Wang, WeiMing. A Miocene pollen flora from the petroliferous deposits in the Bohai Bay Basin, North China, and its palaeoclimatic and stratigraphic significance. PALAEOWORLD[J]. 2013, 22(3-4): 109-118, http://dx.doi.org/10.1016/j.palwor.2013.09.001.

[21] Wang, WeiMing, Shu, JunWu. Cenozoic xeromorphic vegetation in China and its spatial and temporal development in connection with global changes. PALAEOWORLD[J]. 2013, 22(3-4): 86-92, http://dx.doi.org/10.1016/j.palwor.2013.08.001.

[22]Junwu Shu, Wei-Ming Wang, Le-Ping Jiang. Did alder (Alnus) fires trigger rice cultivation in the lower reaches of the Yangtze River, East China?. PALAEOWORLD[J]. 2012, 21(1): 69-73, http://dx.doi.org/10.1016/j.palwor.2012.02.003.

[23]Shu, Junwu, Wang, Weiming. A unique Middle Pleistocene beech (Fagus)-rich deciduous broad-leaved forest in the Yangtze Delta Plain, East China: Its climatic and stratigraphic implication. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES[J]. 2012, 56: 180-190, http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.05.009.

[24]Shu, Junwu, Wang, Weiming, Jiang, Leping, Takahara, Hikaru. Early Neolithic vegetation history, fire regime and human activity at Kuahuqiao, Lower Yangtze River, East China: New and improved insight. Quaternary International[J]. 2010, 227(1): 10-21, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2010.04.010.

[25]Wang, WeiMing, Ding, JinLong, Shu, JunWu, Chen, Wei. Exploration of early rice farming in China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2010, 227(1): 22-28, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2010.06.007.

[26]Li-ming Ji, Fan-wei Meng, , James D. Schiffbauer, Jin-li Xu, Kui Yan, Jun-wu Shu, 2008. Correlation between highly abundant oil-prone leiosphaerid acritarchs and hydrocarbon source rocks from the Triassic Yanchang Formation, eastern Gansu Province, Northwestern China. Gondwana Research, 14(3): 554-560.

[27] Shu, JunWu, Wang, WeiMing, Leopold, Estella B, Wang, JinShan, Yin, DeShun. Pollen stratigraphy of coal-bearing deposits in the Neogene Jidong Basin, Heilongjiang Province, NE China: New insights on palaeoenvironment and age. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY[J]. 2008, 148(2-4): 163-183, http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/474708.

[28] Shu, JunWu, Wang, WeiMing. Holocene vegetation history, climate changes and human-environment interactions in the Yangtze River Delta, East China. QUATERNARY INTERNATIONAL[J]. 2007, 382-383, http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/832759.

[1]葛井莲, 舒军武, 毛礼米. 南京紫金山山麓湖泊表层沉积物的孢粉分析[J]. 古生物学报, 2021, 60 (03): 455-470.

[2]潘浩晨, 舒军武. 第四纪主要孢粉数据库评述[J]. 微体古生物学报, 2020, 37 (02): 188-196.

[3]韩箫屿, 舒军武. 抚顺盆地东露天煤矿早始新世孢粉组合特征及其古气候意义[J]. 世界地质, 2020, 39 (01): 72-89.

[4]王伟铭, 李春海, 舒军武, 陈炜. 中国南方植被的变化[J]. 中国科学:地球科学, 2019, 49 (08): 1308-1320.

[5]李永飞, 李春海, 许斌, 舒军武, 李月丛, 许清海. 苏鲁人类扰动区表土花粉组合与植被关系的研究[J]. 地球科学进展, 2019, 34 (04): 333-345.

[6]梁钰莹, 李冬玲, 沙龙滨, 舒军武, 王伟铭. 浙江湘湖早-中全新世的硅藻记录及沉积环境演变[J]. 第四纪研究, 2018, 38 (04): 842-853.

[7]舒军武, 黄小忠, 徐德克, 陈炜, 宋兵, 崔安宁, Eric Grimm. 新版Tilia软件:中文指南和使用技巧[J]. 古生物学报, 2018, 57 (02): 260-272.

[8]程瑜, 李向前, 舒军武, 赵增玉, 张祥云, 郭刚. 末次冰期以来长江三角洲的沉积特征和环境演化[J]. 第四纪研究, 2018, 38 (03): 746-755.

[9]舒军武, 蒋乐平, 程瑜. 浙江诸暨楼家桥遗址文化间歇层成因的孢粉学证据[J]. 微体古生物学报, 2017, 34 (04): 406-417.

[10] 赵炳炎, 黄咸雨, 舒军武. 叶蜡单体氢同位素记录的华南末次冰消期湿度变化. 矿物岩石地球化学通报. 2017, 36(增刊): 580-, http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/1756206.

[12]吴燕妮, 李冬玲, 沙龙滨, 舒军武, 王伟铭, 徐晓群. 浙江白马湖地区硅藻记录的早-中全新世海平面上升事件[J]. 古生物学报, 2016, 55 (04): 495-507.

[13] 李冬玲, 吴燕妮, 沙龙滨, 舒军武, 王伟铭, 徐晓群. 浙江白马湖地区硅藻记录的早中全新世海平面上升事件. 古生物学报[J]. 2016, 55(4): 495-507,

[14]罗武宏, 张居中, 杨玉璋, 尹承龙, 舒军武. 安徽巢湖更新世末——全新世中期环境演变的湖泊沉积植硅体记录[J]. 微体古生物学报, 2015, 32 (01): 63-74.

[15] 舒军武, 蒋乐平, 秦际威. 附录四:塔山遗址出土木材初步鉴定. 象山塔山-新石器至唐宋遗址发掘报告. 2014, 309-311, http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/11595.

[16] 舒军武, 蒋乐平. 附录三:塔山遗址孢粉初步分析. 象山塔山-新石器至唐宋遗址发掘报告. 2014, 301-308, http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/11594.

[17] 浙江宁波象山县塔山遗址孢粉初步分析. 见: 蒋乐平(主编), 舒军武, 蒋乐平, 2014. 塔山遗址

[18] 浙江宁波象山县塔山遗址木材遗存初步分析. 见: 蒋乐平(主编), 舒军武, 蒋乐平, 2014. 塔山遗址

[19]舒军武. 第13届国际孢粉学暨第9届国际古植物学联合大会在日本东京顺利召开[J]. 古生物学报, 2012, 51 (04): 518.

[20] 舒军武. 远古的琵琶湖——日本滋贺县立琵琶湖博物馆晚新生代古生物见学录. 生物进化[J]. 2012, 59-63, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=43070956.

[21]舒军武. 日本本州北部白神山地圆齿水青冈林(Fagus crenata)表土花粉分析及水青冈属花粉的代表性[J]. 微体古生物学报, 2012, 29 (03): 213-225.

[22]毛礼米, 王伟铭, 舒军武, 杨小丽. 长江三角洲地区全新世蕨类孢子与藻类——以奉贤DY03钻孔的产出类型为例[J]. 古生物学报, 2011, 50 (02): 154-165.

[23] 舒军武,远古的琵琶湖-日本滋贺县立琵琶湖博物馆晚新生代古生物见学录. 2012. 生物进化 22: 59-63 (科普杂志).

[24] 王伟铭, 舒军武, 绰墩遗址的孢粉植物群与古环境研究, 见: 苏州市考古研究所(编著), 昆山绰墩遗址.2011. 文物出版社, 343-355.http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/4195.

[25]舒军武, 王希华, 秦际威, 王伟铭. 浙江宁波天童山国家森林公园表土花粉初步分析[J]. 微体古生物学报, 2010, 27 (03): 253-262.

[36]王伟铭, 舒军武, 陈炜, 丁金龙. 长江三角洲地区全新世环境变化与人类活动的影响[J]. 第四纪研究, 2010, 30 (02): 233-244.

[27]舒军武, 毛方园, 王伟铭, 王元青. 内蒙古中部四子王旗荒漠草原过渡带表土花粉分析[J]. 微体古生物学报, 2009, 26 (04): 405-413.

[28]王伟铭, 舒军武, 邓涛. 中国新近纪孢粉植物群的区域定位与环境响应[J]. 古生物学报, 2009, 48 (02): 175-184.

[29]舒军武, 王伟铭, 陈晔. 太湖平原西北部全新世古河道沉积特征及环境演变[J]. 地层学杂志, 2008, (02): 146-152.

[30]舒军武, 王伟铭, 王爱根. 江苏宜兴龙池山现代植被表土孢粉的初步研究[J]. 古生物学报, 2007, (03): 340-346.

[31]舒军武, 王伟铭, 尹德顺, 王金山. 黑龙江鸡东盆地中中新世湖盆演变和植被变化研究[J]. 地层学杂志, 2007, (03): 247-254.

[32]舒军武, 王伟铭, 陈炜. 太湖平原西北部全新世以来植被与环境变化[J]. 微体古生物学报, 2007, (02): 210-221.

[33] 王伟铭, 陈炜, 舒军武. 中国新生代典型旱生被子植物的演化. 生物的起源、辐射与多样性演变:华夏化石记录的启示. 2006, 769-782, http://ir.nigpas.ac.cn/handle/332004/10855.

[34]王伟铭,舒军武,陈炜. 第四系重新定义的有关建议[J]. 地层学杂志, 2004, (04): 319-320+325.

[35]王伟铭,舒军武. 云南曲靖盆地晚新生代孢粉植物群[J]. 古生物学报, 2004, (02): 254-261.

发表会议论文:

[1]王姿晰, 史恭乐, Fabiany Herrera, 舒军武 & 尹素心. (2021). 福建中新世木乃伊化南酸枣果化石. (eds.) 中国古生物学会古植物学分会、江苏省古生物学会2021年学术年会论文摘要集 (pp.98).

[2]潘浩晨 & 舒军武. (2019). 浙江白马湖地区全新世植被及其与人类活动之间的关系:自然钻孔与遗址剖面孢粉记录的对比. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会十届二次学术年会论文摘要集 (pp.68).

[3]舒军武 & 蒋乐平. (2019). 孢粉在判断文化间歇层成因中的作用——以浙江楼家桥遗址为例. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会十届二次学术年会论文摘要集 (pp.73).

[4]唐亮, 王张华, 程仲景, 舒军武, 年小美 & 雷少. (2019). 姚江-宁波平原中全新世海水入侵及古人类活动的快速响应. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会十届二次学术年会论文摘要集 (pp.76).

[5]舒军武 & 郭盛乔. (2017). 末次冰盛期(LGM)北方草原植被是否入侵到长江下游地区?. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会十届一次学术年会论文摘要集 (pp.45).

[6]赵炳炎, 黄咸雨 & 舒军武. (2017). 叶蜡单体氢同位素记录的华南末次冰消期湿度变化. (eds.) 中国矿物岩石地球化学学会第九次全国会员代表大会暨第16届学术年会文集 (pp.611).

[7]舒军武, 张居中 & 罗武宏. (2016). 安徽巢湖末次冰期-早全新世植被及气候变化初步研究. (eds.) 中国古生物学会微体学分会第十六次学术年会、中国古生物学会化石藻类专业委员会第十七次学术年会暨和政化石论坛论文摘要集 (pp.18).

[8]舒军武. (2015). 长江下游地区末次冰期MIS2阶段孢粉新材料. (eds.) 中国古生物学会孢粉学会第九届二次学术年会论文摘要集 (pp.48).

[9]唐领余, 毛礼米, 舒军武, 李春海, 沈才明 & 周忠泽. (2015). 中国第四纪孢粉类型及其地区特点. (eds.) 中国古生物学会孢粉学会第九届二次学术年会论文摘要集 (pp.49-52).

[10]舒军武 & 王张华. (2014). 太湖南翼早中全新世藻类、孢粉在潮滩盐沼识别中的初步应用. (eds.) 中国古生物学会微体学分会第十五次学术年会中国古生物学会化石藻类专业委员会第八届会员代表大会暨第十六次学术研讨会论文摘要集 (pp.28-29).

[11]舒军武, 蒋乐平 & 王伟铭. (2013). “刀耕火种”是距今8000年浙江跨湖桥文化的稻作经济模式吗?——遗址剖面与自然钻孔孢粉记录的对比启示. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会第九届一次学术年会论文摘要集 (pp.86-87).

[12]舒军武 & 王伟铭. (2013). 渤海湾盆地中新世馆陶组孢粉植物群及其古气候和地层学意义. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会第九届一次学术年会论文摘要集 (pp.88-89).

[13]毛礼米, 王伟铭, 舒军武 & 杨小丽. (2011). 浅析长江三角洲地区全新世生物多样性与沉积环境变化的孢粉学证据. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会八届二次学术年会论文摘要集 (pp.48).

[14]舒军武, 王伟铭, 高原光, 佐佐木尚子 & 蒋乐平. (2011). 长江下游与日本九州阿苏地区史前文化对植被和气候环境响应对比研究. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会八届二次学术年会论文摘要集 (pp.70-71).

[15]舒军武 & 蒋乐平. (2009). 浙江萧山跨湖桥距今8200年来的植被变化与人类活动的关系. (eds.) 中国古生物学会第十次全国会员代表大会暨第25届学术年会——纪念中国古生物学会成立80周年论文摘要集 (pp.277-278).

[16]王伟铭, 舒军武, 陈炜 & 丁金龙. (2009). 长江三角洲地区早期农业史,全新世植被与人类活动的关系研究. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会八届一次学术年会论文摘要集 (pp.50).

[17]王伟铭 & 舒军武. (2007). 西藏吉隆—沃马盆地龙骨沟剖面新近纪孢粉植物群及其所反映的喜马拉雅山抬升. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会七届二次学术年会论文摘要集 (pp.24-25).

[18]王伟铭, 舒军武, 陈炜 & 丁金龙. (2007). 长江三角洲地区全新世植被变化与人地系统的演化——以太湖地区为例. (eds.) 中国古生物学会孢粉学分会七届二次学术年会论文摘要集 (pp.64-65).

[19]王伟铭, 陈炜 & 舒军武. (2005). 中国新生代典型旱生被子植物的演化与发展. (eds.) 中国孢粉学分会七届一次学术年会论文摘要集 (pp.22).

[20]舒军武 & 王伟铭. (2005). 东北鸡东盆地新近纪孢粉植物群及其盆地环境演变分析. (eds.) 中国孢粉学分会七届一次学术年会论文摘要集 (pp.23).

荣誉奖励:

1. 2007年度中国科学院院长奖学金优秀奖。

2. 2007年度中国科学院南京地质古生物研究所优秀毕业生。

3. 2007年度江苏省优秀博士论文。

4. 2006年度中科院研究生院第五届文化艺术节有奖征文比赛一等奖。

5. 2006年度中国科学院研究生院“三好学生”。

6. 2006年度中国孢粉学分会优秀学生论文奖。

7. 2005年度中国科学院南京地质古生物研究所研究生野外实习优秀奖。

8. 日本学术振兴会博士后奖学金。

9. 2014年度江苏省科学技术三等奖。

参与会议:

(1) Did the slash-and-burn strategy enable the early rice (Oryza) agriculture in east China-insights from pollen, phytolith and charcoal evidence,2014-08,SHU Jun-wu;JIANG Le-Ping;WANG Wei-Ming

(2) 太湖南翼早中全新世藻类、孢粉在潮滩盐沼识别中的初步应用,中国古生物学会微体学分会第十届会员代表大会暨第十五次学术年会–中国古生物学会化石藻类专业委员会第八届会员代表大会暨第十六次学术讨论会,2014-07,舒军武,王张华

(3) 钱塘江潮水对新石器文化兴衰的影响及其与人类生存策略的关系,第三届 地球系统科学大会 ,2014-07,舒军武,蒋乐平,王伟铭

(4) A Miocene pollen flora from Jidong Basin, Heilongjiang Province, NE China: New insights on palaeocliamte and age,2013-03,Jun-Wu SHU, Wei-Ming WANG

合作情况:

1、与中国科技大学参与973项目“末次冰消期以来中国中东部极端气候环境事件与农业起源发展和人类适应研究”(2015-) 。

2、华东师范大学“第四纪海平面变化” 。

3、浙江考古研究所“新石器稻作农业”。

南京古生物所科学家参加第八届世界华人地质大会

6月15日,第八届世界华人地质大会在中国台湾“中央研究院”隆重召开,来自大陆、台湾和旅居欧美、澳大利亚等地近300位华人参加了本次大会。会议以“当代中国地质科学发展与展望”为主题,围绕亚洲大地构造演化与岩浆作用、边缘化演化、青藏高原-特提斯地质演化、地震、地球深部构造、地层古生物等方面展开15个讨论专题。另外会议还特设了“尼泊尔最新地震研究”专题。

南京古生物所王伟铭研究员、李军研究员、沙金庚研究员、彭善池研究员、杨小菊研究员、黄迪颖研究员、徐洪河研究员、舒军武副研究员、张华侨副研究员、万斌博士、饶馨博士等共11人出席了本次会议。其中10人作了口头学术报告、1人进行了墙报展示,涉及内容包括华南前寒武纪埃迪卡拉生物群、湖南桃源寒武系“金钉子”、奥陶纪疑源类综述、泥盆纪植物进展、中国银杏目命名、中生代双壳类、新近纪孢粉学等方面,展示南京古生物所研究人员所取得的最新研究成果。开幕式当天,彭善池和王伟铭分别担任了 “地层古生物与生物地质学”讨论专题的主持人。

会上,“中央研究院”王瑜副院长、地球科学研究所李罗权所长等介绍了“中央研究院”历史及近况,并致大会开幕词。中国地质学会常务副理事长孟宪来做了主题报告,详细回顾并介绍了我国地质学重大发展进程和近期研究进展情况,以及我国正在实施的“创新驱动发展战略”和“地壳探测工程”等。

会议期间,南京古生物所参会人员与台湾学者进行了广泛的交流,增进了友谊,并为今后合作打下了基础。南京古生物所与台湾方面具有长期合作关系,例如台湾师范大学米泓生教授与南京古生物所王向东研究员、祁玉平研究员等就中国贵州晚古生代地层同位素记录有过合作;王伟铭之前曾两次赴台湾进行学术交流,并参与澎湖列岛玄武岩夹层生物地层学的研究工作。本次会议同时还促进了古生物学与板块构造学、同位素地球化学等学科的交融,增进了华人地质界同行的交流和合作。

会后野外考察了太鲁阁峡谷大理岩、石梯坪海边地质、池上活动段层、车笼埔断层、埔里盆地等知名地质景观,感受到“台湾是研究陆-洋板块碰撞的天然实验室”的真实含义,同时深深地感触到地质学与我们日常生活的息息相关性,在一些地震现场和相关博物馆中,代表们切身体会到地质灾害就在我们的身边。

“中央研究院”地球科学研究所精心组织了本次会议,得到与会代表的一致好评。希望通过本次会议进一步增强大陆与台湾同胞的学术联系,互信互强,为我国的地质事业做出更大的贡献!

第八届世界华人地质大会合影

来源:中国科学院南京地质古生物研究所 2015-07-03

来源:新华日报 2024-03-20

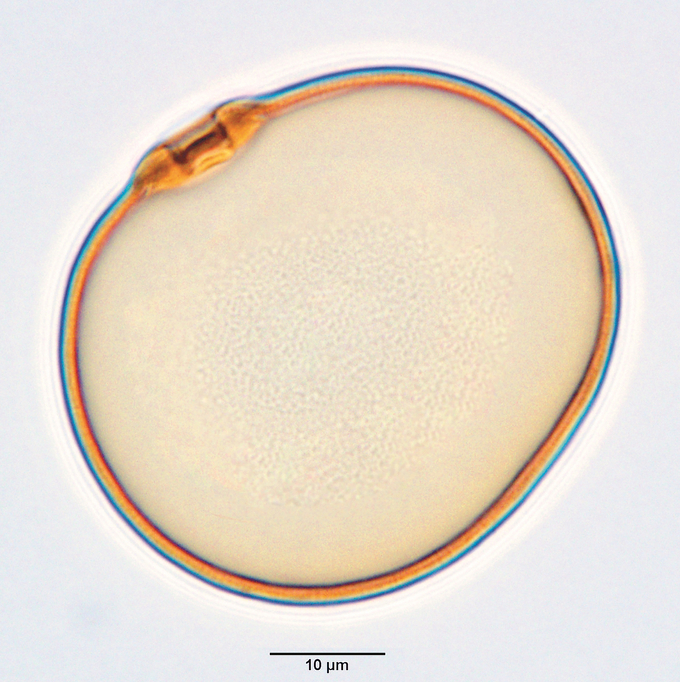

显微镜下的水稻花粉

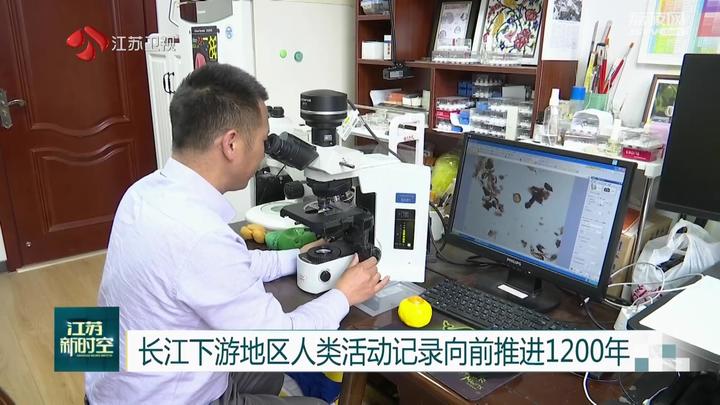

考古时取样实景

距今8000多年前,南京紫金山山麓就已有早期人类活动,而且出现了水稻型花粉。记者3月19日从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所的最新研究成果将长江下游地区新石器人类活动向前推进至少1200年。

该所副研究员舒军武介绍,距今1万年左右,随着地球最近一次冰期的结束,气候的转暖湿润和长江三角洲的逐步形成,使得长江下游地区古代先民的生存环境得到很大改善。但是,依据现有考古发掘证据,长江下游地区史前新石器人类历史只有7000多年的记录,而相关考古证据表明,南京城区最早的人类则出现在距今6000年的鼓楼区北阴阳营遗址,与周边钱塘江、长江中游及淮河流域距今10000至8000年的众多史前文化形成鲜明反差,这成为考古界的一个“谜团”。

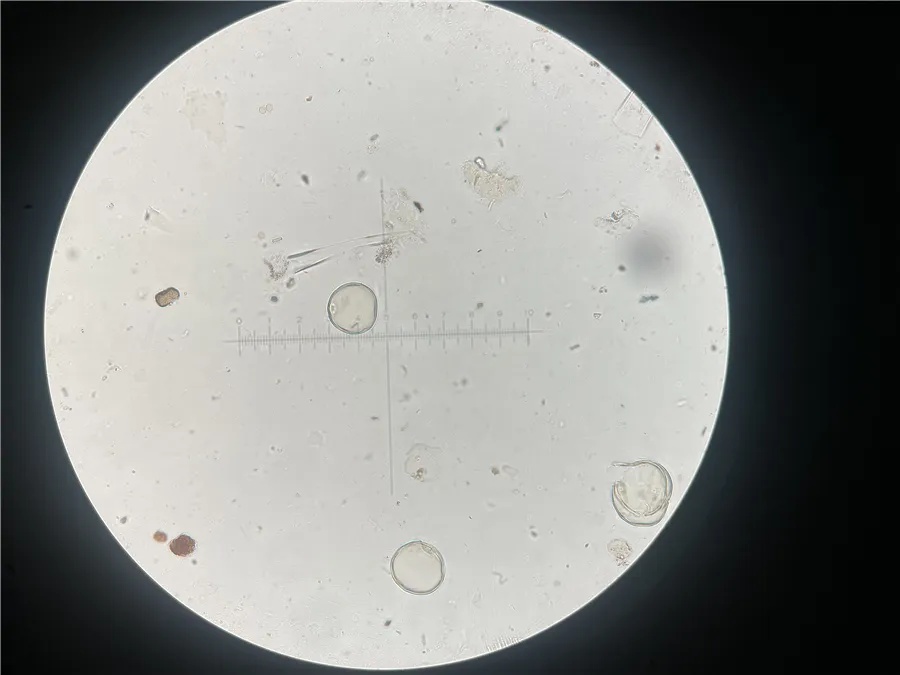

近年来,舒军武团队获取了紫金山山麓地处明故宫古燕雀湖底的多个钻孔淤泥,通过对保存在淤泥中的植物遗存进行碳-14年代精确测年,发现钻孔30多米深处的植物遗存居然是距今1万年左右形成的,随后团队对淤泥中遗存花粉进行详细研究。“花粉能在地层中保存上亿年,不同的植物产生不同的花粉,在没有文字记载的史前时代,花粉就像‘显微文字’,告诉我们当时冷暖干湿等环境变化信息。”该所研究员毛礼米解释道。

研究发现自距今8200年起,森林中喜暖湿的标志性树种常绿橡树开始明显扩张,向常绿—落叶阔叶混交林转变,表明当时夏季风明显转强,由之前温干气候转向暖湿。这段时期森林植被受到人类活动的明显干扰,树种发生了变化,草地植物类型集中出现。更重要的是,与水稻相关的禾本科花粉类型(直径≥38微米)持续明显增加,表明这些水稻可能已经过人类“驯化”,暗示了人类经济活动初露迹象。

团队成员根据研究描绘当时情景:紫金山长满了橡子树,气候环境稳定优越,山脚下秦淮河静静流淌,吸引着南京的先民从事采集野果、捕鱼、打猎和种植水稻,过上“安居乐业”的生活。

那么,该地区有没有发现陶器、房址等人类活动的直接证据呢?“我们取的土样是来自古燕雀湖底,目前在地下16米多的地方发现8200年前人类踪迹,这么深的地层要想在城区通过田野考古大规模发掘较难实现。所以此次发现为填补长江下游地区史前新石器文化(距今10000至8000年)考古空白提供了关键线索,也凸显了科技考古的前瞻性优势。”舒军武说。(杨民仆)

南京古生物专家首次提出:长三角平原或是冰期植物避难所

树叶像板栗叶,从不在我国平原生存,多间断“蜗居”在华南青藏高原以东较高海拔山区,水青冈植物一向被认为具有很强的气候环境和生态学指征意义。近日,中国科学院南京地质古生物研究所舒军武博士和王伟铭研究员,在上海南部奉贤第四纪中更新世晚期冰期地层中首次发现了我国大陆地区罕见的大量水青冈属(Fagus)花粉。据此,他们首次提出,长江三角洲平原或是第四纪冰期植物避难所。相关论文近期发表在国际英文学术期刊《亚洲地球科学期刊》上。

舒军武告诉记者,位于我国东部的长江三角洲是国内最大的河口三角洲,由冲积平原堆积的第四纪地层蕴藏着丰富的第四纪冰期—间冰期气候环境旋回变化信息。为了能够弄清楚恐龙灭绝以后的新生代地质时期,生物如何响应全球变暖、变冷的极端气候,早在几年前,南京地质古生物研究所王伟铭研究团队就关注长江三角洲地区。研究结果表明在距地表60—70米深,距今约12万年至20万年的中更新世晚期的地层中,发现除了由云杉属、冷杉属、铁杉属、落叶松属等组成的典型冰期针叶植物花粉外,还发现了含量丰富的落叶阔叶植物花粉,其中包括栎属、榆属、榛属、鹅尔枥属、水青冈属等。这些温性植物与当今我国华北暖温带性林组成相似。其中水青冈花粉的出现,让专家们很是兴奋,因为这是在我国平原地区首次发现如此高密度的水青冈花粉。

“我国南方山地地区广泛分布着银杏、银杉、水杉等第三纪孓遗珍稀裸子植物,一直以来,不少学者认为,在第四纪特别是在冰期中,只有山地才是植物的避难所,而平原地区地势低平,几无地形遮挡,很难具备成为冰期植物的避难条件。”舒军武说,水青冈家族都是落叶阔叶乔木,喜温凉、湿润的温性气候生境。中国现今分布有普遍公认的四种水青冈植物,是世界上种类最丰富的国家。中国水青冈植物生长的环境地理纬度明显偏南,在冰期气候环境条件下,冷干气候显然不适宜它生存,然而在上海奉贤地区的冰期地层中却发现了大量水青冈花粉。我们推测,很可能在冰期环境中,上海奉贤一带存在独特的局部小环境气候,从而成为冰期植物的避难所。“很可能是现在分布于山地中的水青冈林曾受冰期环境降温驱使,大规模迁徙到低地平原避难,繁衍生息。冰后期又受气候回暖影响,迁徙到现在的山地地带,存活至今。”

来源: 龙虎网 2012年10月13日

江苏广电总台报道:

长江下游地区人类活动记录向前推进1200年

2024年04月12日 18:44:50

video

近日,中科院南京地质古生物研究所科研团队研究发现,早在8200年前,长江下游地区就已经有人类活动的痕迹了,这一发现或将长江下游地区人类活动记录向前推进了1200年。

科研团队对南京市区秦淮河下游紫金山山麓相对封闭的湖泊环境钻孔后,取得了大量泥土样本,通过对泥土样本研究发现,埋深16.9米的泥土对应了距今8200年的地层,其中包含了大量花粉。团队还发现,该时期森林植被受到干扰,草地植物类型集中出现,特别是与水稻相关的禾本科花粉类型持续明显增加,这就暗示了曾有人类活动。

中国科学院南京地质古生物研究所研究员舒军武告诉记者,研究人员认为当时水稻花粉已经有了,而且这个水稻花粉是和人类活动有关的。8200年前水稻可能有一定种植,甚至有一定规模。这个研究填补了长江下游地区史前关于人类活动的空白,而且对史前农业起源,特别是稻作农业起源提供了进一步证据。

研究结果揭示了长江下游地区8200年前地带性森林格局、气候转型及早期人类活动的重要信息,相关成果近期在国际知名专业学术刊物《古植物与孢粉学评论》上发表。

来源:江苏广电总台·融媒体新闻中心https://news.jstv.com/a/20240412/1712918690585.shtml

江苏新闻广播报道:

8200年前,“南京人”就吃上“稻米饭”了?

2024-04-12 20:32 来源: 江苏新闻广播

当前,长江下游地区史前新石器人类历史只有7000余年的考古记录,与周边钱塘江、长江中游及淮河流域距今10000—8000年的众多史前文化形成鲜明反差。这段空白或将被填补——近日,中国科学院南京地质古生物研究所科研人员舒军武、毛礼米和博士生葛井莲最新研究发现,至少在距今8200年前,南京紫金山山麓就已有早期人类活动。这批早期“南京人”基于依山傍水的有利地势,过着采集和渔猎的生活,并且很可能吃上了“稻米饭”,从而将长江下游地区新石器人类活动向前推进了至少1200年。

记者了解到,大约7年前,舒军武在经过南京地铁6号线后宰门一处施工围挡时,看到工人正忙着进行地质勘探打钻,钻出来的土壤看起来相对南京地区陆上土壤要偏黑细腻得多、且分层明显,肉眼还能看见少量的植物残体。“这泥土不简单,可能是湖体的泥巴。”出于职业敏感性和好奇心,舒军武如获至宝,征得施工方同意,取得部分泥土带回研究所,先进行碳-14年代测年。“一测果然不简单,钻孔最深处的泥显示有距今1万年‘高龄’了。结合史书记载和地理位置,我们推断这些泥巴可能出自古燕雀湖,藏有大量古环境信息。长江下游一万年前的古湖十分少见,我立马就和施工方说明了泥土的研究价值,把剩余的泥巴都用拖车拉了回来。”

最终,研究团队借助这些泥巴,经过实验提取分析,获取了一份距今10100至7230年前的“花粉档案”。再结合精确的碳-14年代数据和详细的花粉研究,团队发现“档案”中的花粉种类和含量随着时间发展呈现明显的阶段性变化特点,从而推导出约1万年前至7000年前紫金山植被、环境演变规律;“花粉档案”中发现的水稻型花粉,更是揭示了早期人类经济活动的重要信息。

显微镜下的水稻型花粉

“从1万年前到8800年前,花粉中落叶栎(橡子树)占绝大多数,这与现今北方落叶林南部相似,说明当时紫金山气候较现在偏干凉。从距今8200年起,喜暖湿的标志性树种—常绿栎属开始明显扩张,指示当时夏季风明显转强,环境变得温暖湿润了。这一阶段,花粉中跟人类活动相关的花粉信号露出了蛛丝马迹,如原生森林受到了人类活动等干扰,草本植物花粉也多了,尤其是直径大于38微米的水稻型花粉,从之前的几乎没有变为了明显持续增多。”

“在南方,非水稻类的禾草花粉即使偶有大个,但总体仍体积偏小,直径一般都小于38微米。而经人类驯化的水稻,花粉体积偏大,水稻花粉直径一般在38微米以上。”结合此前发现的同时期六合水稻叶子“结石”(植硅体)发现,舒军武和团队推测,距今8200年起,紫金山气候转变为相对稳定的暖湿优越气候和丰富的丘陵森林资源,吸引着古代先民进驻秦淮河流域、紫金山山麓从事采集和稻作等生产活动。这一结论,将长江下游地区新石器人类活动向前推进了至少1200年(甚至更早),填补了长江下游早期新石器文化时间段(距今10000年至8000年)的空白。

这一推测,不仅有研究团队发现的花粉证据,还有其他潜在的逻辑论证。舒军武笑道,团队论文发表后,不少同仁打电话来进一步询问情况,因此他最近没少“复盘”整个逻辑链:水稻是我国第一大粮食作物,大量考古证据表明,长江中下游地区是我国稻作农业起源中心和摇篮地,在距今1万年至9000年前,长江中下游的人类就开始驯化水稻,此后相关驯化技术呈现由南向北传播扩散态势。再细看南京的史前“朋友圈”,南边的浙江中部上山文化遗址群,西边长江中游的湖南彭头山和八十垱遗址,苏北宿迁顺山集和韩井遗址等,都直接发现了水稻踪迹,时间上都落在距今约为1万年至8000年。“那么,地理位置位于中间的南京,怎么可能没有呢?8200年前,气候学上还正好是全球性气候变暖的关键节点,业内一般称为‘中全新世气候适宜期’,考古学上也是中华文明起源和发展的加速阶段。”

不过,舒军武也坦言,团队的工作虽具有一定的前瞻性,但目前尚缺少考古意义上如陶器、古墓和房址等直接的人类活动证据。“这次研究的花粉,出自深埋地下约30米的古燕雀湖泥土中。由于湖体被深埋,8200年前的地层如今在我们脚下16米多的地方,我们只能大量钻孔取泥慢慢研究,而要在城区大规模开挖去寻找陶片等直接证据是不现实的。不过,没有看到并不代表不存在。后续,我们和考古人员会持续关注这个地下‘盲盒’,期待来日打开证实,为深入认识人类与环境关系、稻作农业演变和江苏地域文明探源作出新贡献。”舒军武充满信心地说。

中国科技创新人物云平台暨“互联网+”科技创新人物开放共享平台(简称:中国科技创新人物云平台)免责声明:

1、中国科技创新人物云平台是:“互联网+科技创新人物”的大型云平台,平台主要发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网与科技创新人物的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态,实现融合创新,为大众创业,万众创新提供智力支持,为产业智能化提供支撑,加快形成经济发展新动能,促进国民经济提质增效升级。

2、中国科技创新人物云平台暨“互联网+”科技创新人物开放共享平台内容来源于互联网,信息都是采用计算机手段与相关数据库信息自动匹配提取数据生成,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如果发现信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。

3、如果您认为本词条还有待完善,请编辑词条。

4、如果发现中国科技创新人物云平台提供的内容有误或转载稿涉及版权等问题,请及时向本站反馈,网站编辑部邮箱:kjcxac@126.com。

5、中国科技创新人物云平台建设中尽最大努力保证数据的真实可靠,但由于一些信息难于确认不可避免产生错误。因此,平台信息仅供参考,对于使用平台信息而引起的任何争议,平台概不承担任何责任。